Le pape Benoît XVI a inauguré dimanche 10 octobre le synode des évêques catholiques du Moyen-Orient, dans l’espoir d’y stopper l’exode continu des minorités chrétiennes, d’encourager une meilleure cohésion entre leurs diverses Eglises et d’améliorer leurs rapports avec leur environnement musulman.

Le pape Benoît XVI a inauguré dimanche 10 octobre le synode des évêques catholiques du Moyen-Orient, dans l’espoir d’y stopper l’exode continu des minorités chrétiennes, d’encourager une meilleure cohésion entre leurs diverses Eglises et d’améliorer leurs rapports avec leur environnement musulman.

“Réunis durant deux semaines à Rome, les prélats vont débattre des problèmes des fidèles de la région dans le contexte du conflit palestino-israélien, de la poursuite des violences intercommunautaires en Irak, de la crise économique et des rivalités entre les diverses “chapelles” catholiques.

Les participants, qui relèvent tous de l’autorité de Rome, discuteront plus largement de la réduction généralisée de la présence de tous les chrétiens, y compris ceux des Eglises protestantes et orthodoxes, qui font face aux mêmes défis que les catholiques, notamment à l’intolérance et aux persécutions.

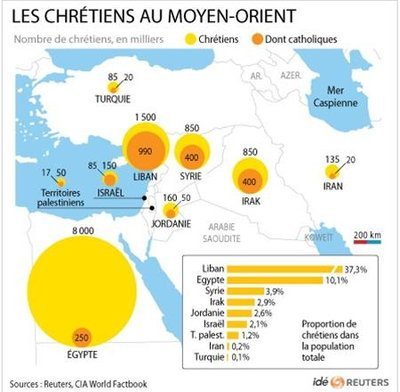

Alors qu’il y a un siècle on comptait 20% de chrétiens au Moyen-Orient, berceau du christianisme, ils ne forment plus que 5% de la population globale de cette région massivement musulmane et cette proportion ne cesse de diminuer, même si la situation des fidèles varie d’un pays à l’autre. “Si ce phénomène se poursuit, le christianisme va disparaître au Moyen-Orient“, souligne le révérend père jésuite égyptien Samir Khalil Samir, basé à Beyrouth, qui a contribué à la rédaction des documents de travail sur lequel le synode des évêques catholiques moyen-orientaux se penchera du 10 au 24 octobre.” Lire la suite sur le site du journal l’Express

La réflexion identitaire au coeur du synode pour le Moyen-Orient

“…Au cours du Synode, les autorités de l’Église romaine et celles des Églises d’Orient (Églises catholiques en communion avec Rome mais disposant de rites et de juridictions propres : Église copte, Église syriaque, Église gréco-melkite, Église maronite, Église chaldéenne et Église arménienne) feront le point sur la situation des catholiques entre Nil, Tigre et Mer Noire avec pour ambition de « confirmer et renforcer les chrétiens [de la région] dans leur identité » et de « raviver la communion ecclésiale entre les Églises particulières, afin qu’elles puissent offrir un témoignage de vie chrétienne authentique, joyeux et attirant ».

“…Au cours du Synode, les autorités de l’Église romaine et celles des Églises d’Orient (Églises catholiques en communion avec Rome mais disposant de rites et de juridictions propres : Église copte, Église syriaque, Église gréco-melkite, Église maronite, Église chaldéenne et Église arménienne) feront le point sur la situation des catholiques entre Nil, Tigre et Mer Noire avec pour ambition de « confirmer et renforcer les chrétiens [de la région] dans leur identité » et de « raviver la communion ecclésiale entre les Églises particulières, afin qu’elles puissent offrir un témoignage de vie chrétienne authentique, joyeux et attirant ».

Au cours de la préparation de ce synode, une ligne de partage est apparue entre ceux qui pensent que la question du martyre des chrétiens en terre d’Orient – et, donc, des relations avec l’Islam – doit être abordée en sourdine, pour ne pas alimenter les tensions et ceux qui pensent, au contraire, que les chrétiens d’Orient ont droit et besoin d’une solidarité exprimée à haute voix. Alors que tout laissait penser que la ligne « diplomatique » allait l’emporter, les premiers échos en provenance de Rome rapportent en revanche une musique différente.

Le commentaire le plus éloquent sur l’ouverture de ce synode est celui du Père Samir Khalil Samir (photo), prêtre égyptien et professeur à l’université Saint-Joseph de Beyrouth…”. Lire la suite sur le site de Novopress/France

La liberté religieuse au cœur du synode

” Les débats mettent en lumière deux conceptions face à l’islam. Très vite, la machine synodale s’est mise en route à un rythme soutenu : dès mardi matin 12 octobre, 41 pères synodaux avaient pris la parole, de trois à cinq minutes chacun. Tandis que la véhémence, la colère et le ressentiment colorent les propos irakiens et palestiniens, la prudence vient d’Afrique du Nord… et le franc-parler des cardinaux de la Curie, tel le cardinal Angelo Sodano, ancien secrétaire d’État : « Il est urgent de mettre un terme aux menées agressives au sein de l’islam. Nous devons toujours demander le respect de la liberté religieuse pour tous les croyants. » La « laïcité positive » donne à penser à plusieurs participants, dont Mgr Youssef Bechara, archevêque maronite d’Antalyas (Liban), qui suggère les termes de « citoyenneté » ou d’« État civique ». Face à l’islam, deux courants apparaissent : ceux qui préfèrent composer, dialoguer et d’autres, plus « sévères », selon un observateur.![]() ” Lire la suite de l’article de Frédéric MOUNIER, à Rome sur le site du journal La Croix

” Lire la suite de l’article de Frédéric MOUNIER, à Rome sur le site du journal La Croix